整体と慢性疲労が関係する甲状腺機能低下症。

目次

甲状腺機能低下症とは?

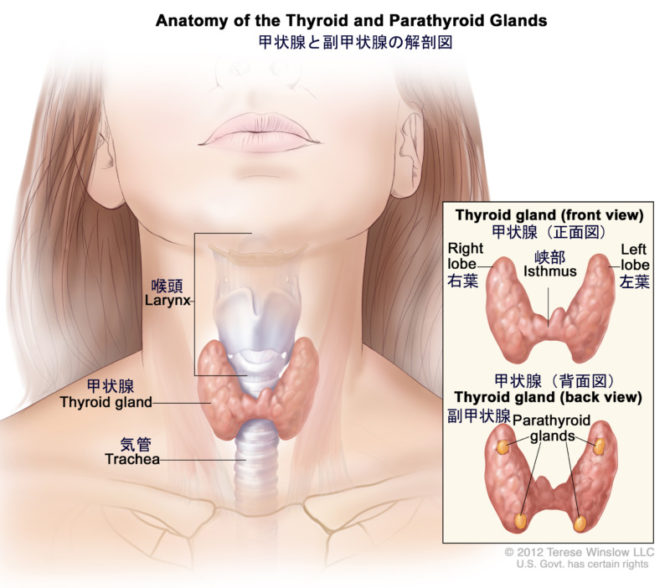

甲状腺という喉仏のすぐ下にある器官です。甲状腺機能低下症は甲状腺ホルモンの分泌量が分泌量が少ない、もしくは分泌できていない状態で、体の機能が細胞単位で低下し様々な場所に異常をきたす疾患です。

さらに詳しく

この器官から分泌されるホルモンは、「サイロキシン」「トリヨードサイロニン 」「カルシトニン」という3つのホルモンです。

一般的に甲状腺ホルモンと呼ばれているのが「サイロキシン」と「トリヨードサイロニン」の2つで「糖」「蛋白」「脂質」の代謝を促進して新陳代謝を盛んにしたり、交感神経の活動を活発にしたり、体の成長や発達を促進する働きがあります。

カルシトニンは骨からカルシウムが溶け出るのを抑える働きがあるホルモンです。

※骨粗鬆症などに薬として用いられています。

甲状腺ホルモンの働きは身体の新陳代謝を活発にすることが目的です。

中でも「脳」「心臓」「骨」「筋肉」「皮膚」など全身の新陳代謝を活発にしたり、神経や活動の調整をする働きもしています。

その他、胎児が成長するための働きや、子供の体や脳の発育や発達を促進させる働きをするなど、生きていくために必ず必要なホルモンです。

甲状腺機能低下症の症状

慢性的な倦怠感

甲状腺ホルモンが適切に分泌されない場合、原因不明の「体調不良」や「疲労感」や「倦怠感」などの症状が続き、精神的にも疲弊し「うつ病」などの精神疾患と勘違いしてしまい、精神科を受診してして合わない投薬治療を何年も続けている方もいます。

無気力感

仕事やプライベートでも「意欲」や「気力」がなくなり、忘れっぽい、行動できないことが多くなります。またいくら寝ても眠い、どこでもすぐ眠くなって居眠りをするような行動も目立ちます。

症状がひどいと高齢者の場合は「認知症」や「アルツハイマー病」などに間違われやすいです。

皮膚の乾燥

皮膚の表面が乾燥してカサカサし、細かい粉がふいたようになります。これに貧血が加わると、皮膚が蒼白に見えたりします。

発汗減少

新陳代謝が低下し、全身の熱の産生が減るため、寒さに弱くなります。夏でも暑さをあまり感じず、汗をかきません。

便秘

ホルモンは関係ないように感じるかもしれませんが消化器官(大腸・小腸)は、寝ている間にも絶えず動いていて、消化器官の代謝によって生じるエネルギーが必要となります。

甲状腺機能が低下すると、エネルギーを生む代謝が生まれにくくなるため、結果として、消化器官の運動が悪くなり便秘が引き起こされます。

聴力の低下

主な症状の一つとして聴力の低下があります。

むくみ

むくみは、甲状腺機能低下症のおもな症状のひとつです。

通常のむくみは皮膚を押したら後が残るのですが、低下症の場合は「粘液水腫」とも呼ばれ、圧迫してへこませても元に戻るのが特徴です。

朝起きたときに手や顔がこわばる感じがしたり、粘膜もむくむと、声がしゃがれてきて、低くハスキーボイスになる場合もあります。

生理不順

月経の量が多くなったり、長く続くことがあります。

治療しないでいると、妊娠しにくく、妊娠しても流産しやすくなる人もいます。

食欲の減少と体重の増加

食欲がなくなり、食べる量が少なくなりますが、新陳代謝が低下してカロリーが消費されず、それに加えてむくみのために、体重の増加がみられます。

その他の症状

手がうずいて痛む手根管症候群が現れる人もいます。

「抜け毛が多くなる」「筋肉のけいれん」「刺すような痛み」治療しなければ、甲状腺機能低下症は貧血、低体温、心不全を引き起こすので注意が必要です。

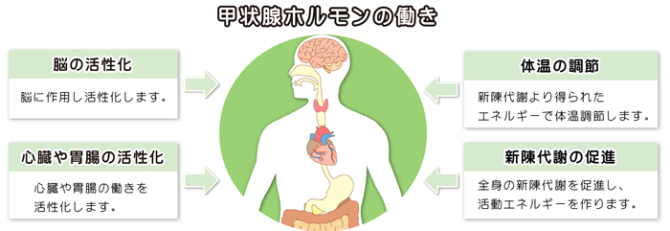

甲状腺ホルモンの働き

甲状腺は「栄養素をエネルギーをにする臓器」と呼ばれています。なので、 その機能が低下するとほとんどの人が疲労感や倦怠感と言った症状のほかにも「脳」「心臓」をはじめ、エネルギーを必要とする全ての「細胞」から「臓器」まで多くの場所に支障がでてしまいます。

基礎代謝の向上

発育成長を促す

体温を上げる

ホルモンバランスを整える

三大内分泌疾患

1.甲状腺機能亢進症(ホルモンが過剰な状態)

2.甲状腺機能低下症(ホルモンが低下する状態)

3.脳下垂体、甲状腺、副腎などの内分泌臓器に腫瘍がある

甲状腺機能低下症は大きく分けて3つある代謝内分泌疾患の一つに含まれます。

これらの代謝内分泌疾患は、正しく診断されれば、ほとんどの場合に適切な治療が受けられます。

クレチン症ってご存知ですか?

クレチン症とは産まれつきの先天性の甲状腺機能低下症や、幼少期に発症した場合をクレチン症と呼びます。

発生頻度としては出生児3000〜5000人に1人と推測されています。

クレチン症は重症から軽症まで症状までさまざまで、もしクレチン症の場合は発育や発達に影響を及ぼすため、知的障害の状態になることもあります。

日本では「新生児マススクリーニング」が行われているので、生後まもなく発見されるケースがほとんどです。できるだけ早い時期から、不足している甲状腺ホルモンを薬として補うことで、発育に影響なく生活を送ることができます。

スクリーニングにより早期発見・早期治療がされるようになった結果、理想的には生後2週間までに十分な量の甲状腺ホルモン薬で治療開始されることが推奨されています。

生後1ヶ月頃のクレチン症の症状をまとめて12項目の「クレチン症チェックリスト」が作られています。

- 黄疸が長引いている

- 便秘でうんちが2日以上でない

- 「でべそ」(臍ヘルニア)

- 体重増加不良

- 皮膚乾燥

- 活動不活発

- 口からはみ出るような大きな舌

- 泣き声がかすれている

- 手足が冷たい(低体温)

- 浮腫がある

- 小泉門開大(頭の後側にある、頭蓋骨のへこみのことです)

- 甲状腺の腫れ

通常、上記の12項目のうち、3.4項目以上ある場合クレチン症が疑われます。

心配であれば医師の診断を仰いでくださいね。

甲状腺機能が低下するメカニズム

原発性甲状腺機能低下症:最も一般的に一番多いタイプが甲状腺そのものが原因のもので、甲状腺が病気で壊されてしまう状態です。

中枢性の甲状腺機能低下症:2番目はまれな病気ですが、脳下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)が不足して甲状腺が刺激されなくなっているものをいいます。

甲状腺ホルモン不応症:極々稀ですが、甲状腺ホルモンは分泌されているのに、その刺激を組織が受容できず、反応性が低下している状態です。

これは、甲状腺ホルモン受容体遺伝子の変異が原因です。これまでに全世界で3000人以上が報告されていて、日本でも100人ほどの患者さんが報告されています。

しかし、この病気は4万人に1人くらいの割合で発症するという論文もあるので、多くの患者さんは、ホルモン不応性であることを知らない、または診断されていないままバセドウ病などと診断されている可能性も高いと言われています。

甲状腺機能低下症が低下する疾患

橋本病

橋本病とは、甲状腺に慢性の炎症が起きている自己免疫疾患です。聞いたことある方も多いのではないでしょうか?

自己免疫とは、本来ならば外敵から自分の体を守る働きを持つものですが、それが逆に自分の体に反応してしまっている状態を「自己免疫」と言います。

橋本病の場合は、自分の免疫系が自分の甲状腺を攻撃してしまい、その結果、甲状腺に炎症が起きている状態です。

ほとんどの橋本病の患者さんは、橋元病と診断されても、ただ甲状腺に炎症があるだけで、甲状腺機能は正常で生活には特に問題はありません。

しかし炎症が進むと甲状腺の働きが低下してきます。

また経過中に甲状腺ホルモンが高くなることもあり、バセドウ病と間違えられることもしばしばあります。

発症の原因としてよく見られるのは、出産や大きなストレスのほか、海藻に含まれるヨードの過剰摂取があります。

日本人は島国なので、昔から海藻を食べる習慣があり比較的ヨード摂取が多いため、風土的にヨード欠乏がない日本においては、「橋本病」が甲状腺機能低下症の一番の原因となっています。

日本での橋本病は、中年女性の10人に1人はいると言われるほど多くの人が患うものですが、甲状腺機能が正常であれば、とくに治療も必要なく問題はないとされています。

しかし橋本病の人のうち、2割程度の方に甲状腺機能低下症がみられ「皮膚がかさかさする」「顔や手がむくむ」「寒がり」「便秘」「あまり食べないのに太る」「髪の毛が抜ける」「生理の量が多い」「物忘れしやすい」などの症状が表れます。

中年以降の女性にはよくある症状ですので、これらの症状があっても甲状腺機能低下症とは限りませんが、逆によくある症状なので、ただの更年期障害や老化現象と勘違いされがちなのでしっかりとした鑑別、診断が必要になってきます。

脳腫瘍

脳や脳の周囲の組織から生じた「原発性脳腫瘍」と、ほかの臓器で生じたがんが血液の流れによって脳に運ばれて増えた「転移性腫瘍」に分けられます。

原発性脳腫瘍の、日本では年間で人口10万人あたりの発生率は、3.6人程度と言われています。

頭蓋骨の中は、脳そのもの、脳を包む膜、脳から情報を伝達する脳神経、体の機能を調節するホルモンを分泌する下垂体などで構成されており、これらの各部位からさまざまな種類の腫瘍が発生します。

下垂体や視床下部の圧迫により、ホルモンの産生が低下することによって、月経不順や性機能障害、尿崩症、甲状腺機能低下などが起こります。

慢性甲状腺炎にみられる特殊な病態

無痛性甲状腺炎

一時的に起こる甲状腺中毒症です。

症状は甲状腺機能亢進症のバセドウ病と似ていますがバセドウ病と違うところは1〜2ヶ月という短期間で自然に治ってしまうことです。自然に治る途中で一時的に機能低下症を示しますが、結局は正常に回復することが一般的です

出産後甲状腺機能異常症

慢性甲状腺炎の人では出産直後の半年間は甲状腺機能がとても不安定です。

この時期にいろんな種類の甲状腺機能異常がみられますが大部分は一時的なものです。

慢性甲状腺炎と診断されている場合は出産後2〜3月目に甲状腺の検査を受けて下さい。

ヨードの過剰摂取による甲状腺機能低下症

ヨードは甲状腺ホルモンの原料ですが過剰に摂りすぎると甲状腺の働きを妨げることがあります。

日本人がよく食べる昆布、根昆布、わかめなどはヨードを多く含むので、これらを習慣的に摂取すれば甲状腺機能が低下して甲状腺が腫れることがあります。

また、すでに腫れている場合には腫れが大きくなります。このような場合はヨードの過剰摂取を止めれば速やかに回復します。

慢性甲状腺炎急性増悪

慢性の甲状腺の炎症が急に強くなったために甲状腺の痛みや発熱をきたすことが稀にあります。

ステロイド系の消炎鎮痛剤で治療します。炎症が強くおこった後は急速に甲状腺機能低下症になってしまいます。

また薬の治療で症状が抑えきれない場合は手術によって治療します。

悪性リンパ腫

慢性甲状腺炎に悪性リンパ腫というリンパ球の腫瘍が続発することがごくまれにあります。

ただし悪性リンパ腫は稀な腫瘍で甲状腺の悪性腫瘍のわずか2%程度しかありません。

超音波検査で偶然発見されることもあります。

甲状腺の腫れが急速に大きくなって気づくこともありますので、このような時はすぐ病院を受診して下さい。

甲状腺の病気の治療によるもの

甲状腺機能亢進症の甲状腺機能低下症と真逆の甲状腺ホルモンが過剰に分泌しすぎる甲状腺の病気があります。

甲状腺機能亢進症の代表的なものとして「バセドウ病」があります。

バセドウ病は歌手の綾香さんが休養された病気として話題になりましたね。

甲状腺機能亢進症の治療は甲状腺ホルモンの分泌を抑える処置をするのですが、処置後に病状が好転した後に甲状腺機能低下症となることが稀にあります。

一般的な治療法

食事療法

甲状腺機能低下症の場合は、ヨードを豊富に含む食品を摂るとよい場合と、ヨードの過剰摂取によっての低下症が起こる場合がありますので、医療機関の指示に従いましょう。

日本人の場合は後者が多いです。

ヨードを多く含む食品

昆布や海藻類はヨードの含有量がとても多いです。

昆布だしなどもヨードが含まれるので注意しましょう。

加工食品として「寒天」「ようかん 」にもヨードが含まれます。

「ヨード卵光」というヨードの沢山含まれる卵もあります。

また、実際のみこみ体内に入れるものではありませんが「イソジン」などのうがい薬でヨード入りのものなども有りますので、使用する際は気を付けましょう。

アブラナ科の野菜

アブラナ科の野菜には「ゴイトロゲン」と呼ばれる「抗甲状腺物質」が含まれているので、食べ過ぎに注意しましょう。

「菜の花」「京菜」「青梗菜」「ター菜」「白菜」「蕪」「大根」など

効果的な食品と成分および注意点

■ビタミンB群

「玄米」「未精白穀物」「玄米発酵食品」」「大豆」「大豆製品」

■代謝を促進して体を活性化させる食品

「生姜」「にんにく」「山椒」「ニラ」

■ビタミンA

「うなぎ」「あんこう」「ぎんだら」「モロヘイヤ」「あしたば」「かぼちゃ」「春菊」「ほうれん草」「小松菜」「にんじん「干し海苔」

■亜鉛

甲状腺を正常化させる亜鉛は、細胞の新生や体内の200以上の酵素の成分としても重要なのでしっかり接種しましょう。

「牡蠣」「豚肉(レバー)」「牛肉」「パルメザンチーズ」「煮干し」「ごま」

ホルモン補充療法

甲状腺ホルモンそのものの「チラーヂンS」錠

甲状腺機能低下があれば甲状腺ホルモン剤の「チラーヂンS」服用が必要となります。

副作用はほとんどないと言われていますが、チラーヂンSの服用により、心悸亢進(動悸)や脈拍増加、不整脈、吐き気・嘔吐を起こすことがあると明記してあります。

服用されている方で上記のような症状が出た場合は医師に相談しましょう。

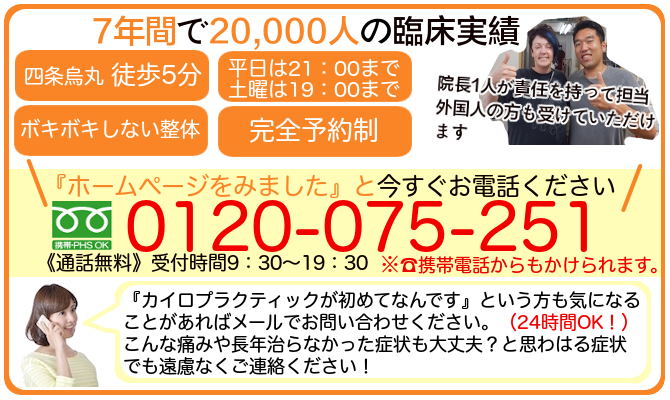

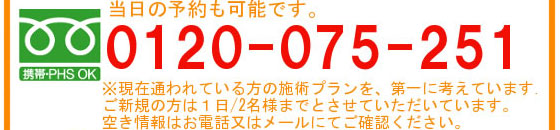

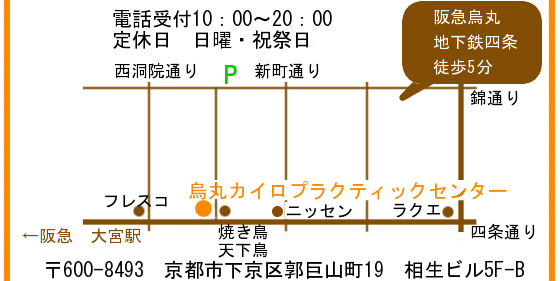

慢性疲労に対してのカイロプラクティックの施術

烏丸カイロプラクティックセンターの慢性的な疲労や甲状腺の機能異常でお越しの方もおられますが、まずは問診で西洋医学的な投薬処置が必要な場合は専門医を紹介させていただきます。

カイロプラクティックや整体だけでの施術はおこなっておりませんが、西洋医学的な診断に基づいて徒手療法と栄養のアドバイスなどを行うことでホルモンバランスの分泌を促しすことで慢性的な症状を抑えていく形で進めていきます。

カイロプラクティック施術としては脊椎を無理やりボキッとするような乱暴な形ではおこなっていません。

解剖生理学に基づいた知識と西洋医学とは異なった徒手療法独自の観点で体本来が持つ生理学的な働きを正常に戻していきます。

慢性的に体しんどい・・・上記のような症状があるけど投薬治療が効いていない・・・原因はわからないと言われて困っている

そんな方はお気軽に一度ご相談ください。

執筆:平野秀一 (烏丸カイロプラクティックセンター院長)